La donna nella società: involuzione o emancipazione femminile?

Come è cambiata la posizione della donna nella società, lungo i tempi? Si parla di evoluzione naturale o di emancipazione femminile forzata?

“…In principio era il matriarcato e l’uguaglianza dei sessi, del resto l’umanità era composta da pochi milioni di individui e si doveva cooperare giocoforza.

Con il passare dei millenni e con l’avvento delle prime civiltà gli equilibri non mutarono di tanto: nel mondo sumero e in quello egizio le donne avevano ampi spazi e diritti.

Ma andiamo per gradi…”

La donna come portatrice di conoscenza

Nel Paleolitico e nel Neolitico le donne sono la chiave della conoscenza: portatrici di cultura, furono fondamentali per lo scambio di informazione e saperi. Soprattutto custodiscono il più grande dei segreti, la creazione della vita: da qui il culto della Dea Madre o Grande Dea, diffuso in tutte le popolazioni del mondo preistorico.

È la prima divinità slegata dagli eventi naturali e misteriosi – fuoco, fulmini, acqua, pioggia e via dicendo – che incutono timore ad una umanità primitiva. La Grande Dea rappresenta la fertilità e la prosecuzione della vita; in un mondo selvaggio permette di pensare “in positivo”, in netta contrapposizione con l’altro grande mistero rappresentato dalla morte. Con la scoperta dell’agricoltura la Dea Madre viene associata alla fertilità della terra, ai raccolti, all’abbondanza; le forme “giunoniche” simboleggiano la prosperità.

Viene associata anche alla Luna, in quanto si ritiene che i cicli mestruali e quelli lunari, avendo quasi la medesima durata, siano collegati fra loro.

Il popolo Sumero non conosce discriminazione di sesso

I Sumeri sono ufficialmente la prima civiltà e scoprono quasi tutto: l’irrigazione e l’agricoltura, la scrittura cuneiforme che precede i geroglifici egizi, i fondamenti della matematica e della geometria, il calendario di 12 mesi e l’orologio.

Nella loro società non esiste alcuna discriminazione: l’uomo e la donna sono considerati alla pari. La donna sumera è tra le più libere in quel tempo antichissimo. Esce da sola per fare acquisti, frequenta i mercati, sbriga le faccende legali in assenza degli uomini, si occupa di affari e può divorziare.

Se il marito la ripudia deve restituirle la dote e in presenza di figli è tenuto a lasciarle tutto il patrimonio.

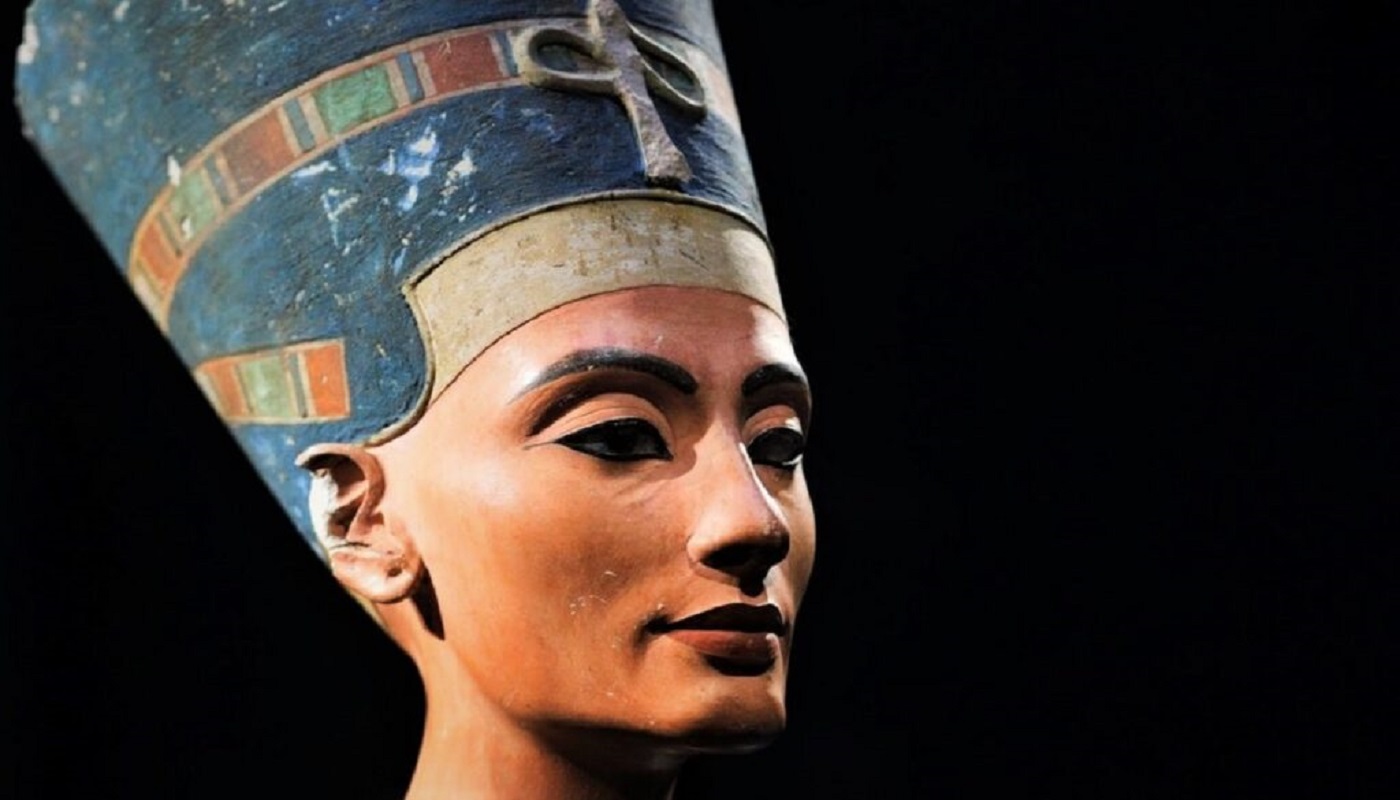

La donna egiziana: un esempio di emancipazione

Nell’antico Egitto la donna ha uno status sociale pari a quello dell’uomo, con una posizione di notevole rilevanza a qualunque livello che sia sacerdotessa, regina, operaia o moglie.

Il suo ruolo è opposto a quello dell’uomo, diversa ma egualmente rilevante, con funzioni specifiche distinte, contribuisce al giusto equilibro. La sua educazione è alla pari di quella maschile e le ragazze di notevoli capacità intellettuali possono accedere alle scuole di palazzo e del tempio, anche se di origini modeste. Giuridicamente la donna è indipendente: può far valere i propri diritti in tribunale e disporre dei propri beni. Il matrimonio è un contratto che alla morte del marito assicura alla vedova la sua parte di patrimonio.

Nel cuore del Mediterraneo le donne rivestono un ruolo centrale e paritario anche nella raffinatissima civiltà minoica.

A Creta la donna ha una libertà che può sembrare incredibile per i tempi (terzo e secondo millennio a.C.). Lo si deduce per esempio dal gioco della Tauromachia, dove le ragazze conducono la lotta con il toro. Se vi pare poco ricordate che rappresenta qualcosa di molto importante: la libertà di esprimersi ed esibirsi in pubblico con scioltezza e disinvoltura.

Un diritto che le donne “moderne” hanno ottenuto solo nel ‘900. La società minoica è tendenzialmente matriarcale, pacifica (le città non sono circondate da mura), molto sviluppata nelle arti, artefice del primo alfabeto fonetico (Lineare A e B) e contraddistinta da un equa ripartizione della ricchezza.

Il ruolo delle donne nella religione

La preponderanza del ruolo femminile si intuisce anche nella religione. Le sculture rappresentano quasi esclusivamente dee e sacerdotesse avvolte in abiti eleganti e coloratissimi che lasciano scoperti i seni. Le divinità maschili sono praticamente assenti, mentre abbondano i richiami ai tori, ai serpenti, ai delfini e alla natura in generale.

Un millennio dopo il copione si ripete con piccole variazioni nel sofisticato mondo etrusco.

Greci e Romani: involuzione

Quella “Ràsenna” non è una società matriarcale, ma le donne hanno un ruolo di grande rilievo, ben maggiore rispetto alle altre società della penisola. Raffinata, elegante e indipendente, la donna etrusca, a differenza di Penelope e Andromaca, non si accontenta di attendere pazientemente a casa il ritorno del marito, ma prende parte legittimamente a tutti i piaceri della vita, alle attività sociali, alle gare sportive e agli spettacoli. Questo desta scandalo in Grecia e a Roma dove, per esempio, le uniche donne ammesse ai banchetti sono le meretrici.

La situazione è molto diversa nella Grecia classica, dove l’atteggiamento generale verso l’altra metà del cielo non è dissimile da quello che oggi osserviamo nel mondo islamico. Nella Grecia dei filosofi le leggi, la politica, la cultura sono materia per gli uomini, mentre la donna è relegata ad un ruolo passivo e domestico che prevede la totale obbedienza al padre e poi al marito.

Lo sviluppo della democrazia porta paradossalmente ad un peggioramento. Persino nelle classi elevate della società ateniese è quasi sempre reclusa nel gineceo, la parte più interna della casa, da cui può uscire raramente e sempre accompagnata.

Nel trattato “Politica” Aristotele scrive:

«Tutti hanno le varie parti dell’anima, ma in misura differente, perché lo schiavo non ha affatto la facoltà deliberativa, la femmina ce l’ha, ma incapace e il fanciullo ce l’ha, ma imperfetta”.

Le uniche donne libere sono le Etère, cioè le cortigiane e le prostitute di altissimo livello. Artiste istruite e raffinate spesso intrattengono relazioni prolungate con i clienti più potenti e arrivano ad influenzarne le scelte politiche. Una delle più famose, Aspasia di Mileto, è amante e compagna di Pericle, che governa Atene e promuove la costruzione dell’Acropoli e del Partenone.

Nella Roma repubblicana le cose non vanno meglio: i fieri romani disprezzano le maniere di vivere etrusche, ma apprezzano la “ruvidezza” della cultura greca, al punto da assorbirne usi e costumi. Per le matrone romane non è un toccasana: il loro ruolo si esaurisce nei doveri di figlia, moglie e madre, sottomesse al marito, fedeli e silenziose.

Alla fine del I secolo a.C. tutto ciò inizia a cambiare, almeno per le donne di classe sociale elevata. Grazie alle ricchezze dalle province e dall’Oriente, con gli uomini spesso impegnati sui campi di battaglia, ottengono una maggiore autonomia e conquistano lentamente alcune libertà fino ad allora impensabili: leggere, studiare, disporre della propria vita e, per le più intrepide, servirsi degli uomini come strumenti di piacere.

Una delle figure di maggior rilievo dell’epoca è Livia Drusilla, terza moglie di Augusto.

Astuta, intelligente, le viene riconosciuto un ruolo sociale straordinario per il tempo: ha il diritto di farsi raffigurare in statue, può agire in autonomia legale senza tutori e dispone della protezione della “Lex Sacrata”: chiunque le arrechi danno, anche a parole, rischia d’incorrere nella pena capitale. Leggenda vuole che gli inviti ai suoi banchetti siano accettati con timore, ben sapendo quante cure dedichi ad alcune piantine venefiche coltivate amorosamente nel suo “horto” sul Palatino.

Cassio Dione, nella sua “Storia romana” scritta nel 230 d.C., narra: “Augusto, dunque, si ammalò e morì. Livia fu oggetto di qualche sospetto riguardo la sua morte”. Non a caso, come successore, lei riesce a far salire al trono l’amatissimo figlio Tiberio, nato da un suo precedente matrimonio. Il fatto che tutti i nipoti di Augusto siano schiattati giovanissimi a causa di febbri fulminanti desta ulteriori sospetti.

Anni dopo lo stesso Tiberio pare si ritiri a Capri per timore della “mammina cara”. Scornata ma non doma Livia si consola dedicandosi all’educazione del pronipote Caligola.

Nel frattempo esplode e si diffonde la cultura Ellenistica (IV sec. a.C. – I sec. d.C.), straordinario melting pot fra occidente ed oriente che ha in Alessandria d’Egitto, Efeso ed Antiochia i suoi centri d’irradiazione. Città splendide e multiculturali, dove il mondo femminile riesce a ritagliarsi ampi spazi.

Efeso è così legata al culto della Dea Artemide da erigere una delle Sette Meraviglie del Mondo: l’Artemision, un tempio colossale (126 x 67 metri) la cui ricchezza delle decorazioni è leggendaria.

Quando gli antichi greci colonizzano Efeso (c. 1000 a.C.) assimilano ad Artemide l’antico culto della dea orientale Cibele, venerata come la Grande Madre che simboleggia la forza creatrice e distruttrice della natura.

L’Artemide Efesia è la dea della fertilità e dell’abbondanza e la sua iconografia parla chiaro: il petto coperto con testicoli di toro (la fertilità), ai lati del capo le api (il miele era cibo degli dei), al collo una ghirlanda di ghiande (la quercia era un albero sacro).

Amatissima dagli efesini, il suo culto riesce a resistere ai primi secoli della cristianizzazione, al punto che nel 401 d.C. il vescovo Giovanni Crisostomo ordina la distruzione completa del tempio nel tentativo di sradicarne la venerazione; ma la devozione continua per lungo tempo in tutta la regione, celata nei riti dedicati alla Vergine Maria.

Cleopatra: un altro esempio di emancipazione femminile viene dall’Antico Egitto

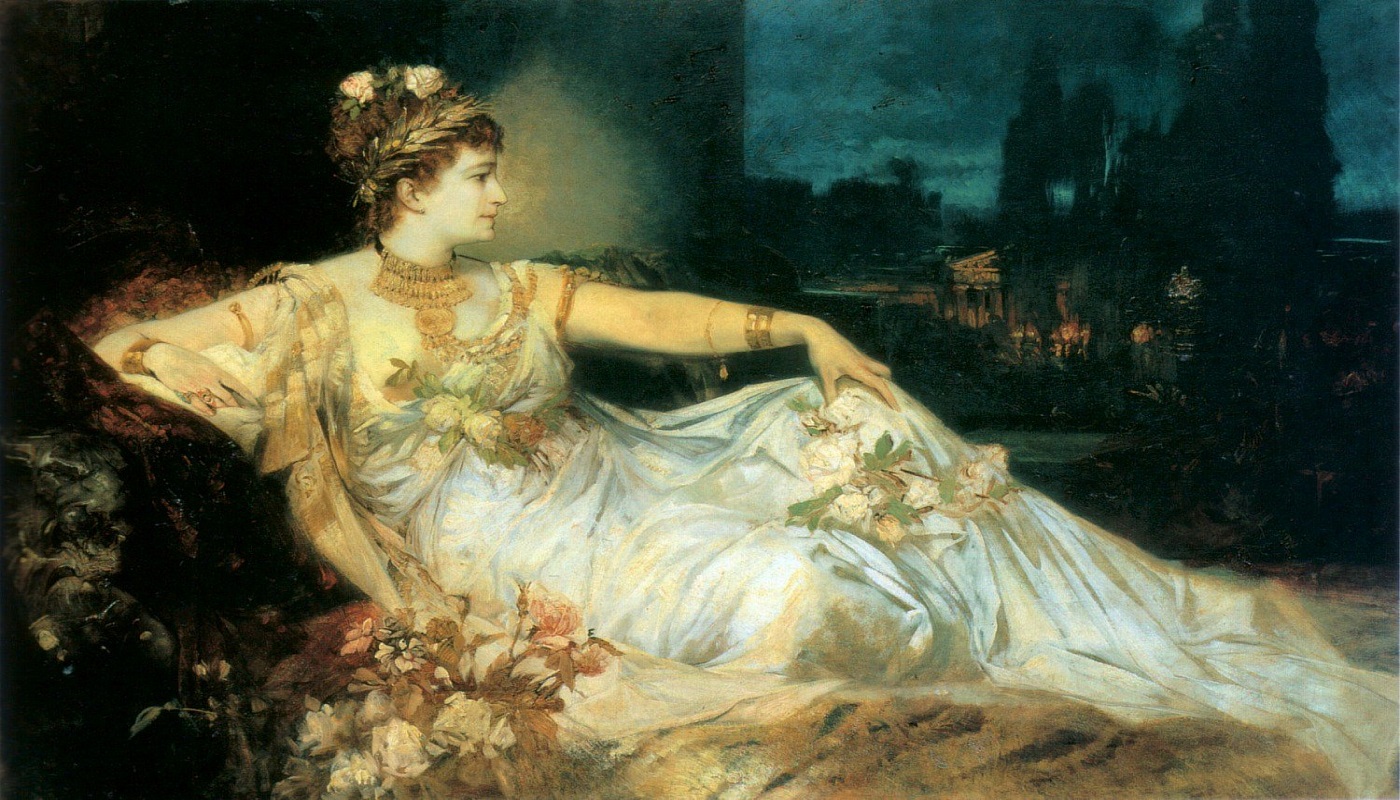

Alla metà del I secolo a.C. regna ad Alessandria d’Egitto l’ultima sovrana della dinastia tolemaica: Cleopatra.

Donna forte e indipendente, è lo zenit della raffinata cultura dell’epoca ellenistica, la cui fine coincide con la sua morte (30 a.C.). Su di lei hanno scritto oceani d’inchiostro, la sua storia è ben nota, così come i suoi amori con Marco Antonio e Giulio Cesare.

La sua capitale è seconda solo a Roma per grandezza e ricchezza, ma è la prima per cultura e raffinatezza. Una metropoli moderna, con grandi viali che si incrociano a scacchiera, ampie piazze, edifici sontuosi che mescolano gli stili greci a quelli egiziani e mediorientali.

Per tre secoli l’alessandrinismo si irradia in tutto il mondo conosciuto, influenzando l’arte, la scienza, la letteratura e la filosofia. Attorno alla grande Biblioteca, la più vasta e ricca del mondo antico grazie a 700 mila pergamene, orbitano matematici, geografi, letterati e studiosi provenienti da ogni luogo.

Quale erede della tradizione di libertà femminile egiziana ad Alessandria si assiste alla «promozione intellettuale» della donna; infatti molti filosofi aprono le loro scuole alle ragazze. Qui le donne sono rispettate e stimate, partecipano attivamente alla vita sociale, ereditano e amministrano beni, chiedono e accordano prestiti, esercitano la materna potestà sui figli e decidono della loro istruzione e formazione.

Ipazia, una donna alla conquista della Scienza

Quattro secoli dopo queste tradizioni liberali si ritrovano nella figura di Ipazia: astronoma, matematica e filosofa, una raffinata pensatrice che pagherà a caro prezzo il suo essere colta e libera.

Allevata dal padre nelle scienze matematiche e astronomiche, studia il neo-platonismo arrivando a ricoprire il ruolo di massima esponente della scuola filosofica alessandrina.

A Ipazia si attribuiscono tre grandi invenzioni scientifiche: l’aerometro, l’astrolabio piatto e l’idroscopio.

Il prestigio che ottiene è tale da farne l’ago della bilancia persino nella guerra fra pagani e cristiani che sta dilaniando la città e l’impero romano d’oriente a causa dei Decreti di Teodosio (380-392 d.C.) che hanno fatto del cristianesimo la religione di stato, trasformando il paganesimo e la cultura filosofica in eresia.

Dopo secoli di divieti e persecuzioni i cristiani lasciano da parte lo spirito evangelico del “porgi l’altra guancia” e iniziano dapprima a distruggere tutti i luoghi di culto pagani per passare poi alle conversioni forzate: pena la revoca dei diritti o la morte.

Ad Alessandria distruggono il tempio di Serapide, estensione della Biblioteca, bruciando oltre 300 mila pergamene. Ipazia, protetta dal suo prestigio, continua imperterrita l’insegnamento sia pubblico sia privato, in riunioni che offrono un ritrovo alle élite pagane della città, convertite al cristianesimo per necessità e sopravvivenza.

In questo scenario i seguaci del vescovo Cirillo tramano il suo omicidio: la sua morte deve rappresentare una lezione per i pagani che ancora occupano posti chiave della città e che tentano di mantenere in vita la cultura greca.

In un clima di fanatismo, di ripudio della cultura e della scienza in nome della crescente religione cristiana, Ipazia viene trucidata nel marzo del 415 d.C., lapidata in una chiesa da una folla di fanatici.

Oggi è ricordata come un simbolo della libertà di pensiero e dell’indipendenza della donna, oltre che come martire del dogmatismo fondamentalista.

Il vescovo Cirillo invece è ancora oggi venerato come santo sia dalla chiesa cattolica che ortodossa.

Le religione monoteiste, altra tegola sull’emancipazione femminile

L’avvento delle religioni monoteiste – ebraismo, cristianesimo e islam – spiana la strada alla misoginia.

In breve alla donna sono negati i più elementari diritti rendendola una proprietà maschile. Le viene negata la sessualità, in quanto il piacere è simbolo di lussuria e peccato, e lo stesso concetto di maternità viene snaturato: il seme maschile diviene il principio vitale che trasforma la donna da contenitore sterile a fertile.

Solo all’interno delle classi nobiliari le è concessa un’istruzione, che spesso non va oltre saper leggere e scrivere. Ma anche in questo contesto il suo unico scopo è garantire al marito un erede maschio.

Certo la storia ricorda grandi regine, poetesse, letterate e pittrici, ma restano casi isolati, piccole gocce in un mare di mascolinità dominante.

Bisogna attendere l’Illuminismo e il XVIII secolo per intravedere alcuni spiragli di luce, spenti nel secolo successivo dal pensiero filosofico di Schopenhauer e Nietzsche, che vedono nella donna ancora un essere inferiore all’uomo e incompleto; una creatura limitata nell’intelletto con cui bisogna essere comprensivi.

Il Novecento: cosa cambia per la donna, nella società

È con il ‘900 che inizia a cambiare qualcosa, e servono due guerre mondiali perché venga riconosciuto il valore ed il potenziale dell’universo femminile. Durante i due conflitti le donne occupano i posti di lavori lasciati liberi dagli uomini che combattono sui vari fronti.

La Grande Guerra vede la prima opportunità di emancipazione.

Terminato il conflitto in molte nazioni le donne conquistano il diritto all’istruzione, al lavoro e soprattutto al voto. Nonostante questi primi passi molte professioni rimangono precluse, così come i concorsi pubblici. Una donna può insegnare nelle scuole elementari, ma non in quelle superiori o nelle università. L’avvento del fascismo e del nazismo fa ingranare la retromarcia dapprima in Italia, Spagna e Germania e poi in mezza Europa.

Il suo ruolo torna ad essere quello di massaia, moglie e madre. Già alle bambine viene insegnato che nascono per prendersi cura del marito e della famiglia: ogni altra occupazione è inadatta alla loro mente fragile e limitata. Lo sport viene incentivato in quanto garantisce la forma fisica necessaria per essere una buona fattrice e partorire numerosi figli.

Le donne sono spinte ad allontanarsi dal mondo del lavoro e disincentivate dal proseguire gli studi: la licenza elementare è più che sufficiente. Al massimo possono aspirare a corsi di formazione per dattilografe, commesse o insegnanti elementari, previo consenso del padre o del marito, senza il quale non possono fare nulla. Inoltre sono economicamente dipendenti dall’uomo: la totalità dei beni passa dal padre ai figli maschi, lasciando alle vedove e alle figlie solo un usufrutto. La sessualità diventa ancora più contorta: i padri di famiglia accompagnano i figli nelle “case chiuse” perché siano allevati all’esercizio di una “virilità” che nel bordello è “sfogo” e nella famiglia “funzione riproduttiva”. Il concetto di sessualità femminile è inesistente, una moglie deve pensare solo al piacere del marito, che può esigerlo se necessario con la forza visto che per la legge non è considerato stupro.

Con la seconda guerra mondiale si ripete il copione “uomini al fronte, donne in fabbrica”. Questa volta però dopo il conflitto inizia un cambiamento radicale, le lancette del tempo non possono tornare indietro e per la donna inizia l’emancipazione.

Dal dopoguerra in poi è un susseguirsi di lotte per ottenere quei diritti che oggi si ritengono scontati: il diritto di voto (1946), il divieto di licenziare una donna incinta (1950) o perché si sposa (1963), la parità di stipendio fra uomo e donna (1956) e di trattamento sul posto di lavoro (1977), il divorzio (1974) e l’aborto (1978), l’abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore (1981) e la trasformazione dello stupro da un reato contro la morale ad un reato contro la persona (1996).

E chissà quanta strada dobbiamo fare ancora perché questi diritti espressi sulla carta divengano realtà.

Gli anni 2000. Le quote rosa: conquista o sconfitta femminile?

Nel 2011 vengono istituite le Quote Rosa, che garantiscono per legge una presenza femminile nelle società quotate in borsa ed in quelle a controllo pubblico.

Possiamo definirla una conquista? Sì, anzi Nì. Possiamo esserne orgogliosi? No, assolutamente no. Come uomo mi indigna pensare che nel Terzo Millennio siano altri uomini a stabilire quanta “scena” spetti alle donne in un mondo che dovrebbe premiare solo la meritocrazia a prescindere dalla sessualità.

Apparentemente oggi una donna può vestire come più le aggrada, muoversi libera, esprimere la propria opinione e le proprie idee, vivere la sessualità come preferisce.

In apparenza però, perché di fatto è sottoposta ancora al giudizio crudele non solo degli uomini ma anche delle altre donne.

A cinquant’anni nutro ancora la speranza di vedere un mondo dove non ci siano distinzioni di sesso. Una società indifferente alla sessualità, ai generi e alle classificazioni, dove l’unico motore della crescita sia il merito e la spinta a migliorare noi stessi come esseri umani.

Chiudo con una riflessione fatta tempo fa da un amico:

“…se le donne avessero avuto pari opportunità degli uomini avremmo avuto il doppio di menti creative, il doppio di cervelli, il doppio di filosofi, di artisti, di scienziati: saremmo andati molto più avanti, e forse saremmo già alle stelle.”